中堅・中小企業の経営者の皆様、そして経理・総務担当者の皆様、日々の経理業務に追われ、本来注力すべき経営戦略やコア業務に時間を割けないと感じてはいませんか。紙での請求書処理、手作業での経費精算、煩雑な仕訳入力など、非効率なアナログ業務が積み重なり、人材不足と相まって大きな負担となっているのが現状ではないでしょうか。

しかし、現代のテクノロジーの進化は、こうした経理部門の課題を根本から解決する可能性を秘めています。経理の「自動化」は、単なる業務効率化に留まらず、企業の財務体質を強化し、迅速な経営判断を可能にする「経営の武器」となり得ます。本コラムでは、「経理自動化」がどこまで実現可能なのか、最新のトレンドと具体的な導入ステップ、そして成功事例を交えながら、費用対効果を最大化するための全貌を徹底解説します。未来の経理部門をデザインし、企業の持続的な成長を実現するための一助となれば幸いです。

目次

- 1. 経理自動化はどこまでできる?常識を覆す最新トレンド

- 2. あなたの会社はどのタイプ?経理自動化で解決すべき具体的な課題

- 3. 経理自動化を成功に導く具体的なステップと注意点

- 4. 成功事例から学ぶ】経理自動化で劇的に変わった企業のリアル

- まとめ:経理自動化で経理部の未来をデザインする

1. 経理自動化はどこまでできる?常識を覆す最新トレンド

かつての経理業務は、手作業と紙媒体が中心であり、自動化には限界があると考えられていました。しかし、クラウド技術、AI(人工知能)、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの発展により、経理業務の自動化は飛躍的に進化を遂げています。

1-1. 経理自動化で実現する「夢のワークフロー」

経理自動化が目指すのは、日々の記帳から月次決算、さらには経営分析まで、一連の業務をシームレスにつなぎ、人の手を介する作業を最小限に抑える「夢のワークフロー」の実現です。具体的には、以下のような業務の自動化が可能です。

- 証憑収集・データ入力の自動化: 紙の領収書や請求書をスキャンし、AI-OCR(光学文字認識)でデータ化。銀行取引明細やクレジットカード利用履歴も自動で会計ソフトに取り込み、仕訳を自動生成します。

- 仕訳入力の自動化: 取り込まれたデータに基づき、事前に設定したルールに従って仕訳が自動で作成されます。これにより、手入力によるミスや負担が大幅に削減されます。

- 請求書発行・入金管理の自動化: 販売管理システムやクラウド請求書サービスと連携し、売上データから自動で請求書を作成・発行。入金データも自動で照合し、未入金管理の効率も向上します。

- 経費精算の自動化: 従業員がスマートフォンで領収書を撮影・申請することで、承認フローから自動仕訳までを一貫してシステム上で完結させます。

- 月次決算プロセスの迅速化: リアルタイムで更新される会計データにより、月次決算の早期化が実現し、経営状況のタイムリーな把握が可能になります。

- 財務分析・レポート作成の自動化: 蓄積されたデータから自動で経営分析レポートを作成し、経営判断に必要な情報をスピーディーに提供します。

これらの自動化によって、経理担当者は定型業務から解放され、より高度な分析業務や経営戦略の立案といった、企業の価値向上に直結する業務に時間を費やすことができるようになります。これは、まさに「経理部門のDX(デジタルトランスフォーメーション)」と言えるでしょう。

1-2. 会計ソフト連携からAI、RPAまで:進化する自動化ツール群

経理自動化を実現するためのツールは多岐にわたります。それぞれの特徴を理解し、自社の課題に合ったものを組み合わせることが重要です。

- クラウド会計ソフト: 銀行口座やクレジットカード、POSシステムなどと自動連携し、取引データを自動で取り込み、仕訳を自動生成する機能が特徴です。インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、複数人での共同作業も容易です。

- AI-OCR: 領収書や請求書、通帳などの紙媒体に記載された文字情報をAIが読み取り、データとして認識・抽出する技術です。これにより、手入力によるデータ入力作業が不要になり、ヒューマンエラーの削減にも貢献します。

- RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション): 定型的なPC作業をソフトウェアロボットが自動で代行する技術です。例えば、複数のシステムからデータを抽出し、加工して別のシステムに入力するといった、ルールに基づいた繰り返し作業を自動化できます。

- 経費精算システム: 経費申請から承認、精算、仕訳作成までの一連のプロセスをクラウド上で完結させます。スマートフォンアプリとの連携により、領収書の撮影・アップロードで申請が完了し、従業員の負担も軽減します。

- 請求書発行システム: 請求書の作成、発行、郵送、入金確認までを自動化します。マネーフォワードクラウド請求書などのサービスは、クラウド会計ソフトとの連携により、売上データの入力から仕訳までを一貫して自動化することが可能です。

- データ連携ツール/ETLツール: 異なるシステム間でのデータ連携を円滑に行うためのツールです。これにより、各システムに分散しているデータを一元的に管理し、再入力の手間を省きます。

これらのツールを適切に組み合わせることで、経理業務の広範な領域で自動化が実現し、大幅な業務効率化と生産性向上が期待できます。

2. あなたの会社はどのタイプ?経理自動化で解決すべき具体的な課題

経理自動化を成功させるためには、自社が抱える具体的な課題を明確にし、それらを解決するための計画を立てることが不可欠です。

2-1. 【課題別】こんな課題、ありませんか?

多くの中堅・中小企業が、経理業務に関して共通の課題を抱えています。あなたの会社にも、以下のような課題はありませんか?

- 人材不足・採用難: 経理人材の確保が難しく、既存の経理担当者に業務が集中し、残業が常態化している。退職者が出ると業務が回らなくなるリスクがあります。

- 属人化によるリスク: 特定の担当者しか業務内容を把握しておらず、その担当者が不在になると業務が滞る、あるいはミスが発生しやすい。

- アナログ業務による非効率性: 紙の証憑や手書き伝票が多く、手入力や転記作業に多くの時間を費やしている。月末・月初は特に業務が集中し、他の業務に手が回らない。

- ヒューマンエラーの多発: 手作業によるデータ入力や集計ミスが多く、後工程での確認や修正に時間を取られています。誤請求や請求漏れなど、得意先との信頼関係に影響するミスも発生します。

- 月次決算の遅延: 会計処理が遅れることで、月次決算が迅速に行えず、経営状況の把握が遅れる。タイムリーな経営判断ができません。

- コスト増大: 間接部門である経理の業務効率が悪いことで、人件費や紙媒体、郵送費などのコストがかさんでいます。

- テレワークへの対応困難: 紙の書類や社内システムでのみ完結する業務が多く、テレワーク体制への移行が進まない。

これらの課題は、経理自動化によって解決できる可能性が高いものばかりです。自社の課題を洗い出し、優先順位をつけることが、自動化計画の第一歩となります。

2-2. 失敗しないための自動化計画:現状分析と目標設定の重要性

経理自動化は、単に最新ツールを導入すれば成功するものではありません。現状を正確に把握し、具体的な目標を設定することが不可欠です。

- 現状分析:

- 業務フローの可視化: 現在の経理業務フローを詳細に図式化し、どのプロセスに時間や手間がかかっているか、どこに非効率な点があるかを洗い出します。

- ボトルネックの特定: 手作業が多い、データ連携ができていない、承認プロセスが煩雑など、業務が滞る「ボトルネック」となっている箇所を特定します。

- コストと時間の測定: 各業務にかかる時間や人件費、関連する間接コストを定量的に測定し、自動化によって削減できる費用対効果を試算します。

- 目標設定:

- 具体的な数値目標: 「月次決算の締めを5営業日短縮する」「経理業務の残業時間を月〇時間削減する」「請求書の誤発行をゼロにする」など、具体的で測定可能な目標を設定します。

- 短期・中期・長期目標: 一度に全てを自動化しようとせず、まずは実現可能性の高い部分から「スモールスタート」し、段階的に自動化範囲を広げていくためのロードマップを作成します。

- 費用対効果の明確化: 投資に見合う効果が得られるか、事前に費用対効果をシミュレーションし、経営層の理解とコミットメントを得ることが重要です。

これらの分析と目標設定をしっかり行うことで、無駄な投資を避け、着実に経理自動化を成功へと導くことができます。

3. 経理自動化を成功に導く具体的なステップと注意点

経理自動化は、計画から導入、運用、そして継続的な改善へと続くプロセスです。各フェーズで意識すべきポイントと注意点があります。

3-1. 導入フェーズ:ツール選定からスモールスタートまで

- 課題の明確化と目標設定: 前述の通り、自社の経理業務における具体的な課題(例:請求書発行の手間、経費精算の煩雑さ)を特定し、何を、どれくらい改善したいのかという目標(例:請求書発行業務の2営業日短縮)を明確にします。

- ツール・システムの選定: 特定した課題と目標に基づき、最適なツールやシステムを選定します。

- 連携性: 既存のシステム(販売管理、給与システムなど)との連携が可能か。API連携やCSV連携の有無を確認します。

- 拡張性: 将来的に業務範囲が拡大したり、別のツールを導入したりする際に、柔軟に対応できる拡張性があるかを確認します。

- 費用対効果: 導入コストだけでなく、月額利用料やメンテナンス費用なども含め、削減できるコストや向上する生産性と比較し、費用対効果を評価します。

- 操作性・サポート体制: 経理担当者が使いこなせる直感的な操作性か、また導入後のサポート体制が充実しているか(マニュアル、セミナー、チャットサポートなど)も重要な要素です。

- スモールスタートの推奨: 全ての業務を一気に自動化しようとすると、混乱を招き、失敗するリスクが高まります。まずは影響が少なく、効果が分かりやすい一部の業務(例:請求書発行、経費精算の一部)から自動化に着手し、成功体験を積むことが重要です。

- 関係者への説明と協力体制の構築: 経理部門だけでなく、営業部門、総務部門、経営層など、関連する全ての部署に自動化の目的とメリットを説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。特に、業務フローが変わる従業員に対しては、丁寧な説明とトレーニングが求められます。

3-2. 運用フェーズ:定着化とさらなる効率化へ

- データ入力ルールの徹底: 自動化ツールを最大限に活用するためには、入力されるデータの品質が非常に重要です。勘定科目、摘要、取引先コードなど、入力ルールを明確にし、従業員全員が順守するよう徹底します。これにより、自動仕訳の精度が向上し、後の確認作業が軽減されます。

- 定期的な効果測定と改善: 導入後も、定期的に設定した目標に対する達成度を測定し、効果を評価します。期待した効果が得られない場合は、設定や運用方法の見直し、ツールの再検討など、改善策を講じます。

- セキュリティ対策の徹底: 経理データは企業の機密情報であり、自動化システムに集約されることで、情報漏洩のリスクも高まります。アクセス権限の適切な管理、二段階認証の設定、データのバックアップなど、セキュリティ対策を徹底することが必須です。

- 専門家との連携: 自動化ツールの導入・運用には、会計や税務の専門知識が求められる場面が多々あります。特に、複雑な税務処理や特殊な取引の自動化に関しては、専門家である税理士や中小企業診断士のサポートを得ることで、よりスムーズかつ正確な自動化を実現できます。

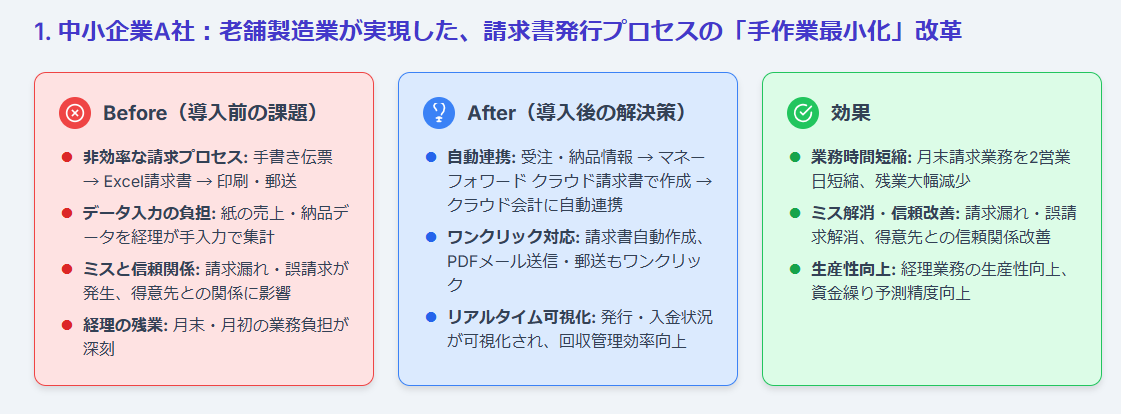

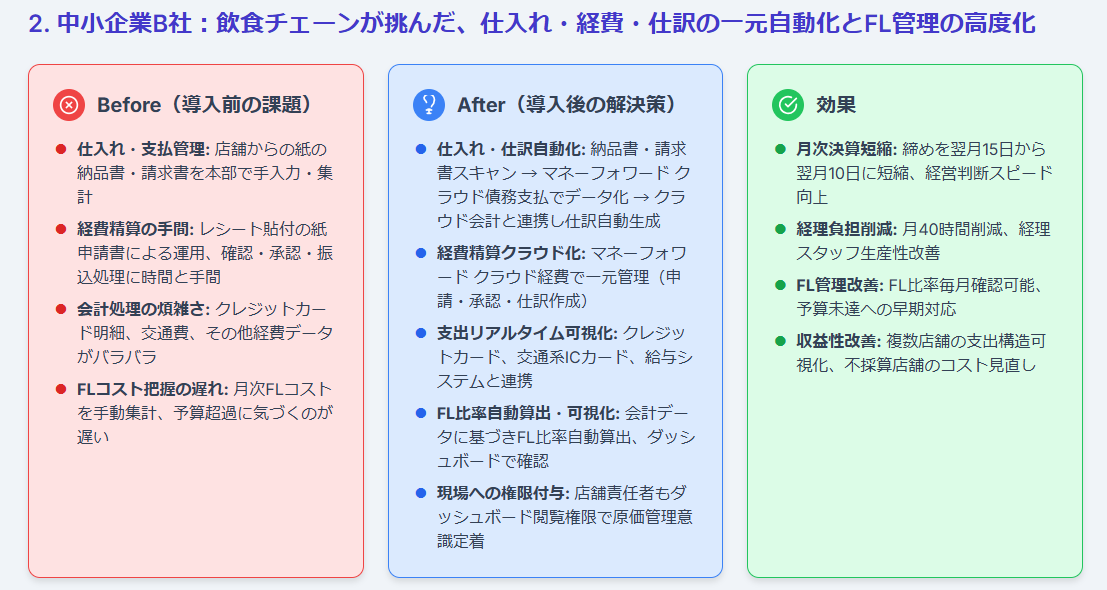

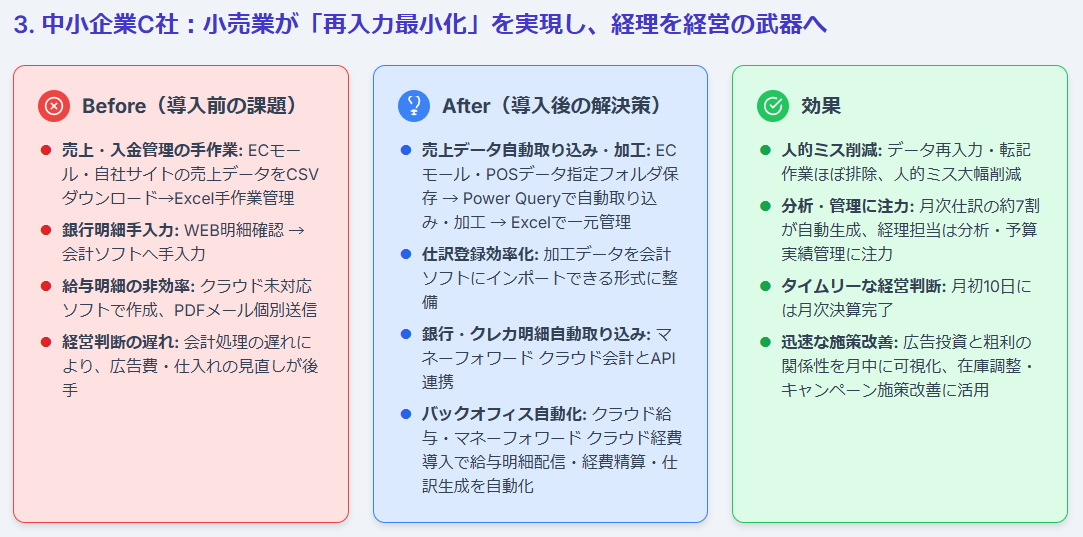

4.【 成功事例から学ぶ】経理自動化で劇的に変わった企業のリアル

実際に経理自動化を導入し、大きな成果を上げた中堅・中小企業の事例を見ていきましょう。

まとめ:経理自動化で経理部の未来をデザインする

本コラムでは、「経理自動化」がどこまで実現可能なのか、その最新トレンドから具体的な導入ステップ、そして中堅・中小企業での成功事例を交えながら解説しました。経理自動化は、単なる業務効率化に留まらず、人材不足の解消、属人化リスクの排除、ヒューマンエラーの削減、月次決算の早期化による経営判断の迅速化など、多岐にわたるメリットをもたらします。

アナログな手作業に依存した経理業務から脱却し、クラウド会計、AI-OCR、RPAなどの先進技術を導入することで、経理部門は単なる「コストセンター」ではなく、企業の財務的安定性を高め、経営戦略を強力にサポートする「プロフィットセンター」へと変貌を遂げることができます。

テントゥーワン税理士法人では、業歴40年の実績と約50名のスタッフが、中堅・中小企業の皆様の経理DX推進を強力にサポートしています。会計士や中小企業診断士の知見を活かし、貴社の現状と課題を深く理解した上で、最適な経理自動化戦略をご提案します。クラウド会計導入支援、経理BPOによる業務効率化、独自のノウハウに基づいた企業の価値分配(役員報酬vs役員退職金vs配当金)に関するアドバイスなど、貴社ならではのニーズに合わせたサポートを提供いたします。

未来の経理部門をデザインし、企業の持続的な成長を実現するために、ぜひテントゥーワン税理士法人にご相談ください。